Interview: Vera Bergen

Vorschaubild: Kantonsarchäologie Luzern

Zur Archäologie gehören heute digitale 3D-Modelle, Bodenscans und CT-Aufnahmen genauso dazu wie Kelle und Schaufel. Der Luzerner Kantonsarchäologe Christian Auf der Maur erklärt, wie Tradition und Hightech im Grabungsalltag zusammenfinden.

In Kürze:

- Archäologische Grabungen im Kanton Luzern erfolgen weiterhin mit traditionellem Werkzeug, vermehrt wird das geschulte Auge aber von moderner Technik unterstützt.

- Neben klassischer Dokumentation nutzt die Kantonsarchäologie Luzern u.a. 3D-Modelle, Geoinformations-Systeme und geophysikalische Messungen.

- Bodenscans und CT-Aufnahmen zeigen Strukturen und Details, die früher verborgen geblieben wären.

-

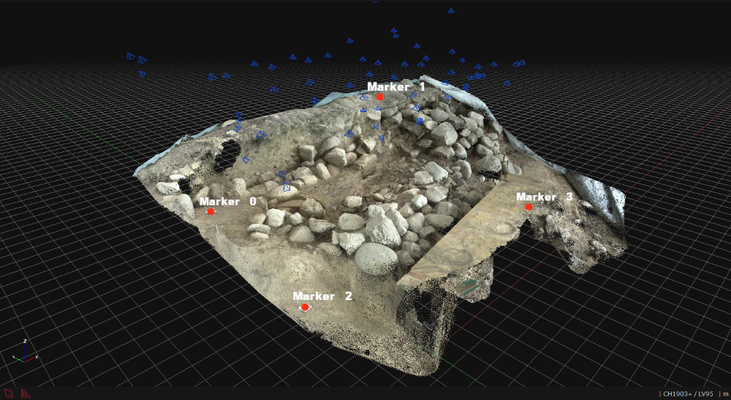

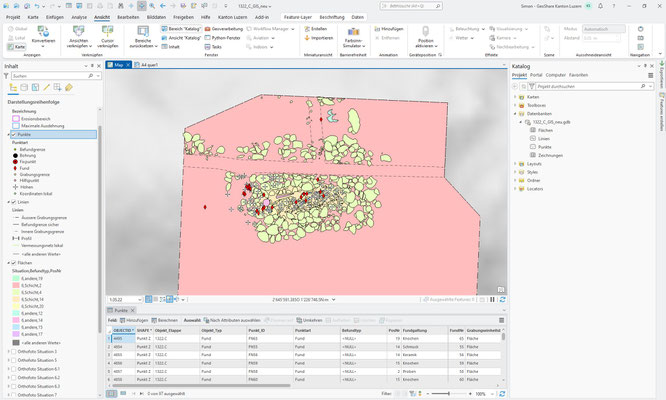

Technik im Einsatz: 3D-Modelle (Structure from Motion) und digitale Geoinformationssysteme machen die Dokumentation der archäologischen Arbeit schneller und präziser.

-

Geophysikalische Messungen und seismische Verfahren zeigen verborgene Strukturen wie Holzpfähle im Luzerner Seebecken.

Christian Auf der Maur, viele verbinden Archäologie noch mit Pinsel und Kleinwerkzeugen. Doch die Arbeit hat sich stark verändert. Welche Bedeutung hat moderne Technologie heute für die Luzerner Kantonsarchäologie bei Ausgrabung und Bestimmung von archäologischen Funden?

Die moderne Technologie spielt eine immer grössere Rolle, eine Entwicklung wie wir sie parallel in allen anderen Bereichen sehen. Dennoch muss ich vorwegnehmen, dass die Feldarchäologie nach wie vor mehrheitlich ein Handwerk ist, bei dem neben grobem auch Kleinwerkzeug zum Einsatz kommt. Die schnelle Entwicklung vollzieht sich vor allem bei den Dokumentationsmethoden. Hier sind mit neusten Software-Applikationen und Aufnahmegeräten heutzutage effiziente Dokumentationen möglich, die sich direkt digital verarbeiten lassen. Aber auch hier gilt, dass das menschliche Auge in der Analyse im Feld nicht ersetzt werden kann.

Welche modernen Technologien setzen Sie derzeit ein und wofür werden sie konkret genutzt?

Aktuell setzen wir einerseits das sogenannte «Structure from Motion-Verfahren» ein. Dabei wird eine Fläche oder ein Objekt mittels einer Vielzahl an Fotografien aus unterschiedlichen Aufnahmestandorten beziehungsweise Perspektiven aufgenommen. Eine spezielle Software rechnet aus diesen Bildern ein 3D-Modell, bestehend aus Millionen von Bildpunkten. Daraus lassen sich wiederum 2D-Plangrundlagen für die Dokumentation der archäologischen Strukturen erarbeiten.

Zusätzlich können besonders interessante Strukturen, wie zum Beispiel ein Keramikbrennofen, als 3D-Modell für Ausstellungen genutzt werden. Andererseits wollen wir unseren Dokumentationsprozess mit dem Geoinformationssystem GIS vollumfänglich digitalisieren. Damit lassen sich Planung, Dokumentation und teils Fragen der Archivierung effizient miteinander kombinieren.

Wie verändert der Einsatz solcher Technik die Art und Weise, wie Sie Fundstellen untersuchen?

Wir wollen damit die Dokumentations- und Nachbearbeitungsprozesse effizienter gestalten. Allerdings bleibt die archäologische Untersuchung trotz Digitalisierung nach wie vor ein Handwerk, bei welchem das geschulte Auge für das Erkennen der Befunde und der Erdablagerungsprozesse massgeblich ist (siehe auch Infobox «Archäologische Massnahmen kurz erklärt».

Können Sie ein Beispiel nennen, bei dem eine moderne Untersuchungstechnik zu entscheidenden neuen Erkenntnissen geführt hat?

Vermehrt zum Einsatz kommen sogenannte geophysikalische Bodenmessmethoden. Dabei wird der Boden mit elektrischen, magnetischen beziehungsweise elektromagnetischen Impulsen oberflächlich durchströmt. Zur Untersuchung des Seegrundes im Wasser dienen seismische Messungen, eine Art Impulsmessung mit Ultraschallwellen. Dabei können eine unterschiedliche Schichtung als auch Fremd- und Festkörper wie Holzpfähle oder Gesteinsansammlungen ermittelt werden. So geschehen bei den Seegrundabklärungen im Luzerner Seebecken für den geplanten Tiefbahnhof, wo mit zahlreichen solcher Holzresten zu rechnen ist.

Welche Materialien oder Informationen lassen sich dank dieser Verfahren sichtbar machen, die früher verloren gegangen wären?

Es liefert grundlegende Erstinformationen: Sind Anomalien im Boden vorhanden, und in welchen Bereichen? So können die Interventionen effizienter geplant werden. Dabei ist zu beachten, dass die bei den Messungen erkannten Anomalien erst durch das manuelle Freilegen in den Erdschichten definitiv bestimmt werden können. Also erst wenn im genannten Beispiel ein Bagger das Decksediment entfernt hat und von Hand freigelegt wurde, lässt sich der angetroffene Befund eindeutig identifizieren. Dies hat eine behutsamere Vorgehensweise zur Folge.

Bei der Freilegung und Konservierung von metallenen Fundstücken im Labor können mittlerweile hochauflösende CT-Aufnahmen genaue Informationen zu deren Beschaffenheit liefern. So lassen sich Brüchigkeit, Hohlräume, Metalldicke oder unterschiedliche Materialen herauslesen, womit das Handling eines Objekts besser einzuschätzen ist.

Arbeiten Sie für diese spezialisierten Untersuchungen mit externen Partnern zusammen?

Für spezialisierte Untersuchungen arbeiten wir regelmässig mit externen Partnern zusammen. Wir haben die dafür benötigten Arbeitsgeräte nicht selber zur Hand, deren Bedienung auch ein spezielles Fachwissen voraussetzt. Und das ist mit personellen Ressourcen gekoppelt. Unsere Ressourcen sind aktuell auf unser Kerngeschäft mit archäologischen Bodenuntersuchungen, Baubewilligungsprozessen, Beratung, Betreuung des Fundstelleninventars, Archivierung und Öffentlichkeitsarbeit zugeschnitten.

Wie stellen Sie sicher, dass bei sensiblen Funden, zum Beispiel bei menschlichen Überresten, ethisch korrekt gearbeitet wird?

Bei der genannten Fundgruppe der Bestattungen steht immer ein pietätvoller Umgang im Vordergrund. Jede Archäologin und jeder Archäologe, die einmal ein Grab freigelegt haben, wissen um die besondere Eindrücklichkeit dieses Moments. Wir gehen mit einer behutsamen, wissenschaftlichen Vorgehensweise damit um, denn Gräber stellen ein wichtiges Archiv dar, das viel über die damalige Lebensweise und Glaubensvorstellungen aussagt. Es gibt auch den Fall von Wiederbestattungen bei Gräbern mit bekanntem religiösem Hintergrund, wenn ihre wissenschaftliche Aussagekraft eingeschränkt ist.

Infobox: Archäologische Massnahmen kurz erklärt

Warum überhaupt?

Im Boden liegen viele Spuren unserer Vergangenheit. Bevor gebaut wird, prüft die Kantonsarchäologie, ob solche Zeugnisse betroffen sind. Ziel ist, sie entweder zu bewahren oder zumindest zu dokumentieren. Bekannte Fundstellen sind im geoportal.lu.ch erfasst. Bei Bauprojekten werden zudem Gebiete mit Verdacht auf Funde genauer angeschaut.

Voruntersuchung (Sondierung):

Mit Tests wie Baggerschlitzen oder Bohrungen wird abgeklärt, ob tatsächlich archäologische Schichten vorhanden sind.

Ausgrabung:

Wenn Funde vorliegen, werden sie vor Baubeginn sorgfältig freigelegt, dokumentiert und geborgen.

Baubegleitung:

Manchmal begleitet die Archäologie die Bauarbeiten direkt, um Funde gleich vor Ort zu dokumentieren und zu sichern. Danach wird alles wissenschaftlich ausgewertet und archiviert. So bleibt unser Kulturerbe auch für künftige Generationen erhalten.

Gibt es klare Regeln oder Richtlinien, wann und wie moderne Verfahren eingesetzt werden dürfen?

Die gibt es, sie sind allerdings vom Untersuchungsgegenstand abhängig: Bei der Felddokumentation wird bei flächigen Befunden digital dokumentiert, bei komplexen Schichtverläufen werden aber nach wie vor traditionelle Handzeichnungen gefertigt.

Bei geophysikalischen Untersuchungen wird vielfach situationsbedingt entschieden. Dabei beeinflussen Kenntnis der Umgebung – zum Beispiel gestörter oder ungestörter Boden – und Grösse der Untersuchungsfläche die Entscheidung. Für die bessere Planbarkeit bei Bauprojekten innerhalb bekannter Archäologischer Fundstellen wurde tatsächlich in der jüngeren Vergangenheit vermehrt geophysikalische Prospektion betrieben. Auch bei grossflächigen Bauprojekten nimmt ihr Einsatz zu.

Wie gehen Sie mit den vielen digitalen Daten um, die durch solche Untersuchungen entstehen?

Der Umgang mit den digitalen Daten ist aktuell tatsächlich ein grosser und anhaltender Diskussionspunkt. Obschon der digitale Speicherplatz tendenziell und in grossem Tempo zunimmt mit gleichzeitiger Kostensenkung, steht die Beantwortung der Frage nach der Langzeitarchivierung im Raum. Wir sind daran, eine Lösung, die ja nicht nur die Archäologie betrifft, zu finden.

Bei der speicherintensiven SfM-Dokumentation haben wir kürzlich beschlossen, auf eine Archivierung der gerechneten 3D-Modelle zu verzichten, sondern einzig die originalen Fotografien und 2D-Plangrundlagen zu archivieren. Wir gehen davon aus, dass die Bilder in Zukunft mit neueren Softwareangeboten gerechnet werden können – unter Voraussetzung eines nach wie vor lesbaren Bildformats.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft: Welche technologischen Entwicklungen könnten die Archäologie in Luzern noch weiterbringen?

Hochauflösende Bodenscans mittels Georadar oder Seismik wären natürlich hilfreiche Instrumente, um Ausgrabungen gezielter planen zu können. Eine vereinfachte kombinierte Verarbeitung von Geoinformationssystemen-, Bild- und Textdaten von der Befundaufnahme im Feld bis zur Archivierung respektive Veröffentlichung würde die Arbeitsschritte effizienter gestalten. Und als dritter Punkt hat wohl die Unterstützung durch KI längerfristig in zwei Bereichen Potential: bei der Archivbildsuche und der Entdeckung möglicher neuer Fundstellen.

Kommentar schreiben