Text: Ausgabe 2025/19 von Berichte! / Blogredaktion

Bilder: zVg / Kantonsarchäologie Luzern

Antoinette Rast-Eicher ist Spezialistin für archäologische Textilien und auf ihrem Fachgebiet weltweit gefragt. Nebst Mumien in China untersuchte sie tierische Fasern aus Königsgräbern bei Paris. Für die Kantonsarchäologie Luzern hat sie sich einen eisenzeitlichen Dolch aus Büron genauer angeschaut.

In Kürze:

- Archäologin und Textilhistorikerin Antoinette Rast-Eicher entdeckte an einem 2500 Jahre alten Dolch, der aus einem eisenzeitlichen Grab in Büron LU stammte, Lederreste, was bisher bei eisenzeitlichen Dolchen unbekannt war.

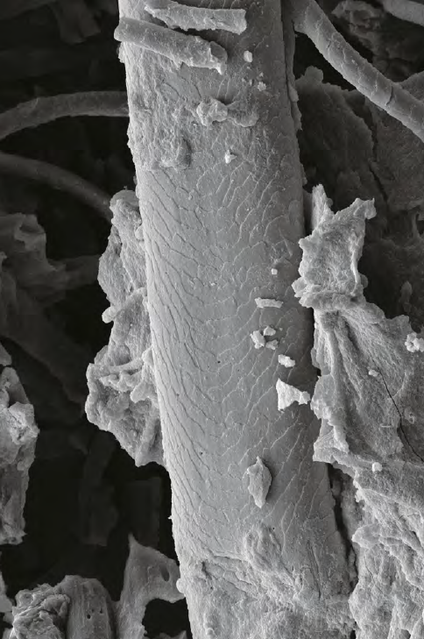

- Sie erkennt alte Textilien und Lederreste indirekt über Spuren, die durch Metall-Oxidation erhalten bleiben, sichtbar gemacht mit einem Rasterelektronenmikroskop.

- Ihre Untersuchungen zeigten, dass sich aus neolithischen Flechttechniken der Webstuhl entwickelte, der über Jahrtausende genutzt wurde.

- Antoinette Rast-Eicher arbeitete u. a. an Funden aus Königsgräbern in Paris und an Mumien in der Taklamakan-Wüste in China.

- Auch kleine Funde wie Lederreste sind wichtig, weil sie helfen, vergangene Kulturen möglichst genau zu verstehen.

Gespannt hören die Mitarbeitenden der Kantonsarchäologie Luzern zu und diskutieren danach angeregt mit Antoinette Rast-Eicher.

Soeben hat ihnen die Spezialistin für archäologische Textilien mitgeteilt, was sie über einen rund 2500 Jahre alten Dolch herausgefunden hat. Dieser stammt aus einem eisenzeitlichen Grab bei Büron, das die Kantonsarchäologie 2023 ausgegraben hat. Die Scheide ist aus Holz und mit einem feinen Bronzedraht umwickelt.

Rast-Eicher hat unter anderem festgestellt, dass sich zwischen Holz und Draht eine Schicht aus Leder befand. Das sei bei eisenzeitlichen Dolchen bislang nicht bekannt gewesen. Aufzeigen konnte sie zudem, dass der Dolch sowie drei zusammengebundene Lanzenspitzen, die sich ebenfalls im Grab befanden, mit Tuch umhüllt waren. «Das war in dieser Epoche üblich und gehörte vermutlich zu einem Ritus bei der Grablegung», sagt die Wissenschaftlerin.

Nachweis gelingt durch Oxidation von Metall

Der Beizug von Antoinette Rast-Eicher hat der Kantonsarchäologie Luzern also wertvolle Erkenntnisse gebracht. Doch wie kann die Forscherin jahrtausendealte organische Materialien wie Kleider, Holz und Leder bestimmen, die längst zerfallen sind? Der Nachweis gelingt auf indirekte Weise durch die Oxidation von Metall. Mittels einer chemischen Reaktion bleiben die organischen Strukturen auf dem Metall abgebildet, auch nachdem sie sich längst zersetzt haben.

Mithilfe des hochauflösenden Rasterelektronenmikroskops (REM) kann Antoinette Rast-Eicher bestimmen, um welche Art von Fasern oder anderes organisches Material es sich handelt. Nicht geeignet sind Gegenstände aus Gold, weil das Edelmetall nicht oxidiert. Organische Spuren erhalten sich hingegen gut auf Bronze und insbesondere auf Eisen. In der 2000- bis 5000-fachen REM-Vergrösserung kann sie die dünnen Textilfasern unterscheiden. Unter anderem weisen sie eine charakteristische Schuppenform auf. Bei einem mittelalterlichen Grab im bernischen Kallnach-Bergweg zum Beispiel fand Rast-Eicher heraus, dass bei einem gewobenen Textil nebst Schafwollfasern auch solche von Kaninchen verwendet wurden.

Aus neolithischer Flechterei entwickelt sich Webstuhl

Seit mehr als 30 Jahren ist die gebürtige Bernerin, die im Wallis wohnt, als selbständige Archäologin und Textilhistorikerin im In- und Ausland tätig. In ihr Spezialgebiet sei sie eher zufällig hineingerutscht. Im Rahmen ihres Studiums in Ur- und Frühgeschichte an der Universität Bern ergab sich die Möglichkeit, für die Lizentiatsarbeit in Zürich prähistorische Textilien zu untersuchen. Dazu hatte sie einen persönlichen Bezug: «Meine Grossmutter war Schneiderin, zuhause lagen immer viele Stoffe herum.»

Für die Arbeit untersuchte Antoinette Rast-Eicher prähistorische Textilfunde aus rund 30 neolithischen Grabungen aus dem Zeitraum von 4000 bis 2600 v. Chr. Dank den luftdicht abgeschlossenen Schichten der Seeufersiedlungen waren die Objekte gut erhalten, etwa Netze, Taschen, Kleider und Körbe. Die Herstellungsweise der aus Pflanzenmaterialien wie Bast und Leinen geflochtenen Textilien sei eher einfach gewesen und unter dem Mikroskop gut zu erkennen.

Sie konnte aufzeigen, dass in der neolithischen Flechterei eine technische Entwicklung stattfand und sich daraus die Weberei entwickelte. Zu erkennen sei dies etwa an einer speziellen, äusserst dünnen Flechtart, die auf einen vertikalen Rahmen aufgespannt wurde.

Das Prinzip der vertikalen Webstühle habe sich über Jahrtausende erhalten, vom Neolithikum bis weit in die Neuzeit, etwa in Lappland oder auf den Färoer Inseln. Weil sie einen nordischen Webstuhl mit eigenen Augen sehen wollte, reiste Antoinette Rast-Eicher Anfang der 1990er-Jahre in ein Museum in der deutschen Stadt Neumünster. Und wieder spielte der Zufall mit: Der Museumsdirektor lud sie spontan zu einer Tagung von Textilspezialistinnen und -spezialisten ein. Fasziniert hörte Rast- Eicher dort ein Referat über oxidierte Gewebefasern auf Metall, die man unter dem Rasterelektronenmikroskop bestimmen kann. Sie beschloss kurzerhand, diese Technik in einer Weiterbildung zu erlernen.

Dank eines Nationalfonds-Stipendiums konnte sie ihr Vorhaben an der Universität Manchester in England in die Tat umsetzen. Weil es für ihren Fachbereich kaum Stellen gab, machte sie sich selbständig. Dank ihrem Spezialwissen seien viele Türen im In- und Ausland aufgegangen, da Institutionen und Forschende das Potenzial erkannt hätten.

Ein Gedicht liefert den entscheidenden Hinweis

Seither wirkte sie bei vielen archäologischen Projekten mit. Als eines der aussergewöhnlichsten bezeichnet sie Untersuchungen in St. Denis bei Paris, wo fränkische Merowingerkönige und ihre Familien begraben sind. Auf einem Fragment eines gewobenen Mantels aus dem 6. Jahrhundert der Königin Arnegundis (gestorben 580) fand man nebst Schafwollfasern andere tierische Fasern.

Rast-Eicher konnte sie zunächst nicht bestimmen, da ihr die Schuppenform nicht bekannt war – «es waren zudem fast nur Unterhaare erhalten.» Tatsächlich handelte es sich um Fasern des Bibers. Den entscheidenden Hinweis über diesen äusserst wertvollen Mantel lieferte ein Gedicht aus dem 4. Jahrhundert: «Claudianus gibt dort Namen, Material und Preis dieser Art von Mantel bekannt.»

Für ein anderes Projekt reiste Antoinette Rast-Eicher zwischen 2015 und 2018 mehrmals nach Nordwestchina, um an Untersuchungen eines eisenzeitlichen Fundes teilzunehmen. In der Taklamakan-Wüste fanden Archäologinnen und Archäologen dank des trockenen Klimas unter anderem fünf vollständig erhaltene Mumien aus der Zeit um 700 bis 500 v. Chr. «Mitsamt farbigen Kleidern, Haaren und Fingernägeln.»

Aber auch auf den ersten Blick weniger spektakuläre Ergebnisse wie den Lederbefund auf dem Büroner Dolch bezeichnet Antoinette Rast-Eicher als äusserst spannend. «Es ist wichtig, diese Details genau zu erkennen, denn wir möchten die Vergangenheit möglichst korrekt darstellen.»

Weiterlesen:

Kommentar schreiben