Text: Vera Bergen

Vorschaubild: Kantonsschule Reussbühl / Regula Schöb

«BKD behind the scenes» bietet in unregelmässigen Abständen Einblick hinter die Kulissen des Bildungs- und Kulturdepartements. Die aktuelle Folge zeigt, dass die Maturitätsprüfungen im Kanton Luzern Teamarbeit sind – und zwar weit mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Zum Beispiel an der Kantonsschule Willisau.

In Kürze:

- Die Maturitätskommission koordiniert die Maturaprüfungen, erlässt Vorgaben, genehmigt Prüfungsaufgaben und beurteilt Sonderfälle wie Unredlichkeiten oder Nachteilsausgleiche.

- Für einen reibungslosen Ablauf der schriftlichen und mündlichen Maturaprüfungen arbeiten Schulleitungen, Lehrpersonen, Rektorate und die Maturitätskommission eng zusammen.

- Um faire, passende und ausgewogene Maturaprüfungen sicherzustellen, werden die Prüfungsaufgaben von Expertengruppen der Maturitätskommission geprüft.

Für die einen ist es der «krönende Abschluss» ihrer Schulzeit, für andere eine organisatorische Herausforderung: Die Maturitätsprüfungen im Kanton Luzern sind das Ergebnis monatelanger Vorarbeit von Rektorinnen und Rektoren, Lehrpersonen und der Maturitätskommission.

Im Mittelpunkt der Organisation rund um die schriftlichen und mündlichen Maturaprüfungen stehen die einzelnen Gymnasien selbst, wie das Beispiel der Kantonsschule Willisau zeigt: «Als Rektor bin ich Planer und Verantwortlicher für die Organisation der Maturaprüfungen – in enger Zusammenarbeit mit den Sekretariatsmitarbeiterinnen» sagt Martin Bisig, Rektor der Kantonsschule Willisau. Je nach Schule ist dies jedoch unterschiedlich geregelt. So organisieren an anderen Kantonsschulen jeweils die Prorektorinnen und Prorektoren der 6. Gymnasialklassen die Maturaprüfungen. «Die Detailplanung der mündlichen Maturaprüfungen ist aufwändig», sagt Martin Bisig: «Im Jahr 2025 gibt es an der Kantonsschule Willisau – neben den fünf Terminen für die schriftlichen Prüfungen - 345 Prüfungen für 69 Schülerinnen mit 25 Fachexpertinnen - das sind externe Lehrpersonen - und 32 internen Examinatoren und Examinatorinnen. Die mündlichen Prüfungen werden auf neun Prüfungstage verteilt», so Martin Bisig weiter. Die Termine für die Abschlussprüfungen werden jeweils ein Jahr im Voraus festgelegt und anschliessend von der Maturitätskommission genehmigt.

Gemäss dem Reglement für die Maturitätsprüfungen im Kanton Luzern übernimmt die kantonale Maturitäts-Kommission zentrale Aufgaben: Sie koordiniert und überwacht die Durchführung der Prüfungen an den kantonalen Gymnasien. «Die Maturitätskommission erlässt Weisungen über die Organisation der Prüfungen, die Prüfungstermine, die Dauer der Prüfungen, die Prüfungsaufgaben, die Abschlussprüfung im Freifach und die Tätigkeit der Prüfungsexpertinnen und -experten», sagt Prof. Dr. Bernhard Rütsche. Er ist Präsident der Luzerner Maturitätskommission und Professor sowie Prorektor an der Uni Luzern.

Qualitätssicherung durch Expertengruppen

Eine der zentralen Aufgaben der Kommission ist es, die schriftlichen Prüfungen vorab zu überprüfen und zu genehmigen. Die Prüfungen werden von den Fachlehrpersonen der verschiedenen Schulen rund zehn Wochen vor Prüfungsbeginn an die Expertengruppen der Maturitätskommission eingereicht. Die schriftlichen Prüfungen werden von unabhängigen Expertengruppen begutachtet und validiert, um Fairness und Ausgewogenheit sicherzustellen», so Rütsche.

In jeder dieser Gruppen ist ein Mitglied der Maturitätskommission sowie der Schulleitung vertreten. Gemeinsam mit externen Fachpersonen überprüfen sie Aufbau, Schwierigkeitsgrad und Relevanz der Aufgaben. In einzelnen Fächern wie Musik oder Sport sind auch praktische Prüfungen vorgesehen.

So stemmen die Schulen die Maturaprüfungen

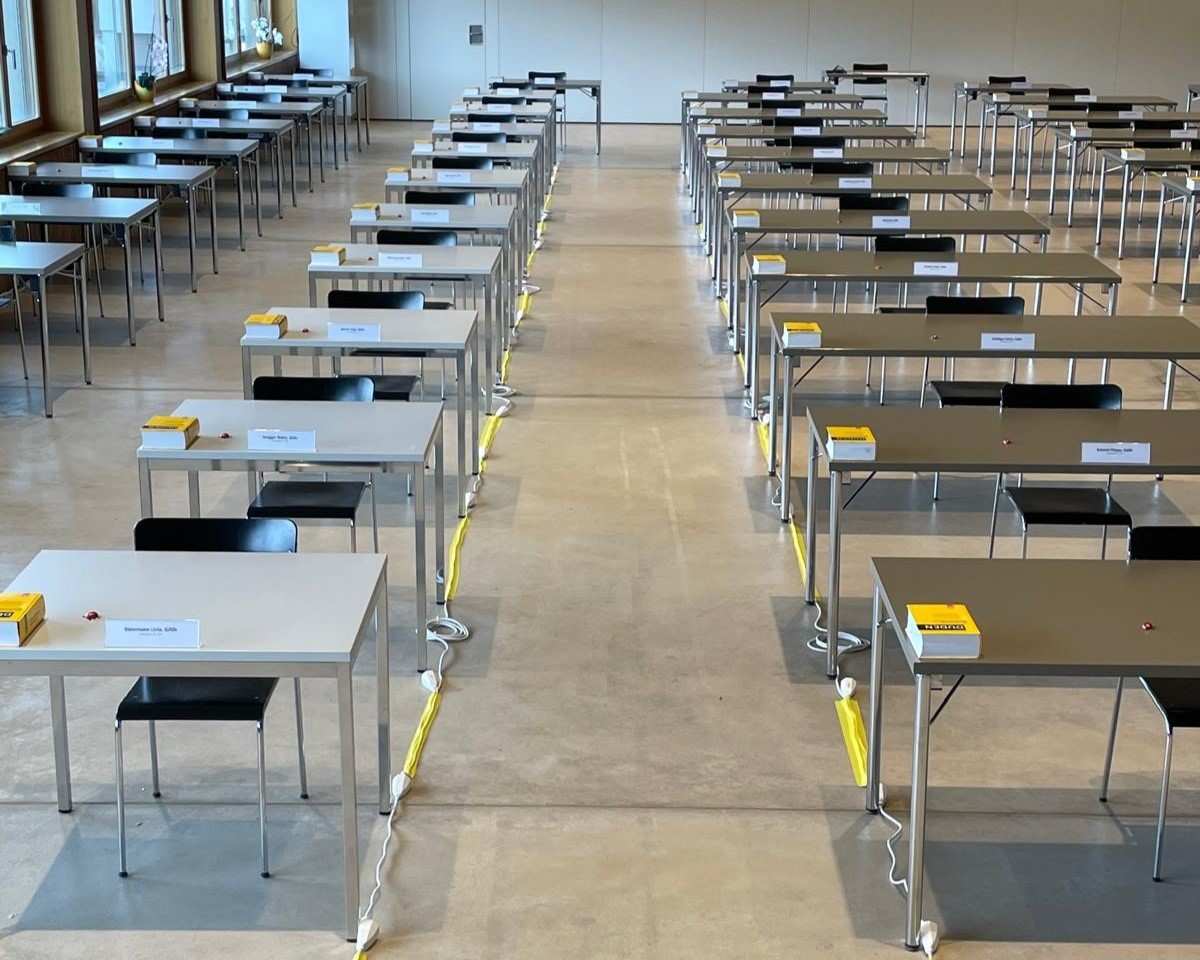

Nicht nur die Inhalte der Prüfungen, auch deren Rahmenbedingungen müssen stimmen. Die Koordination der Prüfungszeitpläne, die Bereitstellung geeigneter Räume mit entsprechenden Voraussetzungen zur Durchführung z.B. von digitalen Prüfungen, die Prüfungsaufsicht – all das verlangt den Schulen einiges ab. Das Reglement für Maturitätsprüfungen im Kanton Luzern macht einige Vorgaben über den zeitlichen Ablauf der Prüfungen. Es ist zum Beispiel vorgegeben, dass «zwischen schriftlichen und mündlichen Maturaprüfungen mindestens fünf prüfungsfreie Tage» einzuplanen sind, so der Rektor. «Am wichtigsten ist jedoch, dass faire und sicheren Prüfungsbedingungen für alle Maturandinnen und Maturanden sichergestellt sind», erklärt Martin Bisig weiter.

Natürlich kann es auch rund um die Maturitätsprüfungen zu Krankheit, Unfällen oder anderen kurzfristigen Absenzen kommen, welche sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Prüfende betreffen können. Das Maturitäts-Reglement sieht für solche Fälle Nachprüfungen oder Ersatzeinsätze vor. Auch hier sind die Schulleitungen gefordert, neue Prüfungsaufgaben zu erstellen, Termine umzuplanen und allenfalls externe Fachpersonen kurzfristig zu organisieren. Bernhard Rütsche beschreibt diese Phase als besonders anstrengend: «Auch die Zeit während der Prüfungen ist intensiv, da häufig Rückfragen der Schulen zu kurzfristigen Absenzen und Nachprüfungen in Fällen von Krankheit oder Unfall zu beantworten sind.» Der enge Austausch zwischen Schulen und Kommission hilft aber, in solchen Situationen rasch und pragmatisch zu reagieren.

Von Januar bis Juli mit der Maturitätskommission

Während die Schülerinnen und Schüler teilweise bereits im Januar mit der Prüfungsvorbereitung beginnen, könnte man meinen, dass es im Hintergrund noch ruhig ist. Doch dieser Eindruck täuscht. Dann beginnt auch die intensive Zeit für die Maturitätskommission: «In der Januarsitzung bearbeitet die Maturitätskommission eine jährlich steigende Anzahl von Gesuchen um Nachteilsausgleich», so Rütsche. Nachteilsausgleiche sind individuelle Massnahmen wie etwa Zeitverlängerung oder angepasste Prüfungsbedingungen für Schülerinnen und Schüler mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung. Im Februar und März folgt die Begutachtung der Prüfungsentwürfe der Schulen durch Expertengruppen. Danach beginnt die eigentliche Prüfungszeit im Mai und Juni – inklusive Rückfragen, spontanen Anpassungen und engem Austausch mit den Schulen. Die Maturitätskommission beurteilt zudem schwerwiegende Unredlichkeiten, die von Schülerinnen und Schülern bei den Erfahrungsnoten oder der Maturaarbeit begangen worden sind. Erst nach Abschluss der Prüfungen im Juli – wenn die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler ihre Maturitätszeugnisse in der Hand halten - wird es für die Maturitätskommission und die Schulen wieder etwas ruhiger. Bevor es dann im August mit den Schülerinnen und Schüler im Abschlussjahr wieder von vorne losgeht.

Weiterlesen:

Kommentar schreiben